出会いは800年前の日本刀。

新品のような輝きに衝撃を受けた

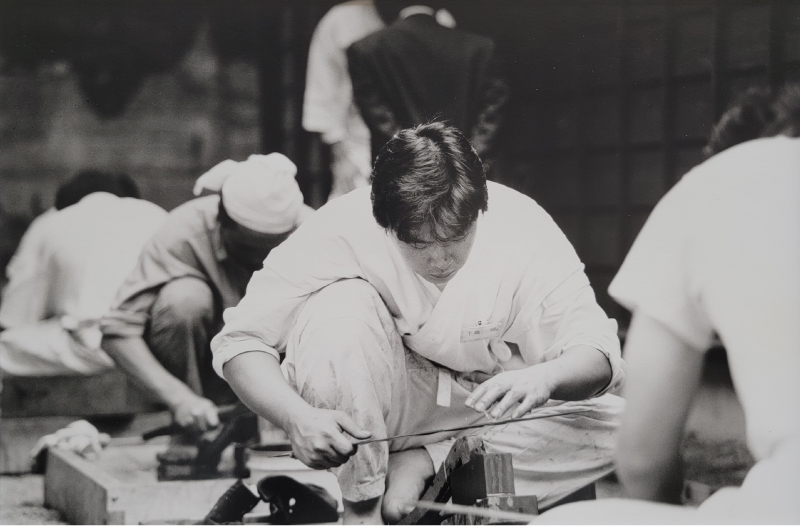

埼玉県児玉郡神川町の自然豊かな場所に、鍛錬場を構える刀匠・下島房宙(しもじま・ふさひろ)さんは、全国に200人ほどしかいないとされる希少な刀鍛冶の一人です。高校を卒業してすぐ刀匠に弟子入りし、8年間の修行を経て独立。2002年に現在の鍛錬場を開きました。

下島さんと日本刀との出会いは、中学1年生の時に社会科見学で訪れた東京国立博物館でした。「子どもの頃から武器マニアだったんですが、戦車や銃などが展示されている中で、800年も昔に作られた一振の日本刀が、今もなお新品のような輝きを放っていることに驚き、目を奪われたんです」と下島さん。戦時中の兵器が赤錆びて朽ちているのに対し、細く華奢な刀は光を宿したまま存在している———その対比に強い衝撃を受けたといいます。

高校1年生の夏休みには、刀剣制作で知られる岐阜県関市を訪ね、刀鍛冶の名門・二十五代藤原兼房氏の工房を見学。「見学のつもりで訪れたその場で、弟子入りできると知って気持ちが固まりました。高校卒業後にすぐに関市へ向かい、本格的な修行を始めたんです」。

博物館で出会った800年前の刀の光が、下島さんの進むべき道を照らしていったのです。

SAMURAI Interview / Scene 1

「日本刀との出会い」について語る。

刀鍛冶・下島さんのインタビュー動画はこちら!